Fujimoto Lab.

新しいwebサイトへ

早稲田大学 人間科学部 福祉医用人間工学 藤本研究室

Assistive Technology:Fujimoto Lab., School of Human Sciences, Waseda University

研究テーマ紹介

【感覚知覚特性の解明】

アクセシブルデザイン・凸バーと凸点の寸法及び断面形状が識別容易性に及ぼす影響に関する研究

・凸点の寸法及び断面形状が携帯電話の操作性に及ぼす影響に関する研究

・点字形状の計測と読みやすさの評価

・紫外線(UV)硬化性樹脂を用いたヒトの皮膚感覚に基づく識別容易性の検討

・触知記号・浮き出し文字の識別特性に関する研究

・触知案内図における面パターンの識別特性に関する研究

感覚知覚

・ヒトの硬さ識別特性に関する研究

・形状識別能力に関する研究

錯覚

・なぞり動作時の触速度比と押込み力が粗さ感覚に及ぼす影響に関する研究

・受動触によって生起されるベルベット感の実験的検討

【運動機能の解析】

歩行

・視覚障害者誘導用ブロックが歩行に与える影響に関する研究

・障害物を跨いで越える際の歩容に関する研究

・床材による歩行誘導に関する研究

・足部位置感覚に関する研究

・歩行中のヒトの足部に着目した力学モデル解析とその応用に関する研究

・歩行障害における下肢装具最適化に関する研究

運動解析

・介助動作時の下肢関節のモーメント解析

・着座起立動作時に手をつくことによる影響に関する研究

・自転車ペダリング運動の解析

【インタフェース開発】

入力デバイス

・感度可変マウスに関する開発研究

・片手のみの操作による入力デバイスに関する研究

・TAS(Total Access System)のコンセプトを用いた障害者のための汎用スイッチ変換器の開発

・足で操作するマウスの開発

・痙性によるふるえ(振戦)の運動特性の研究

・タッチパネルの操作性評価に関する研究

アクセシブルデザイン

消費生活製品の操作性向上に寄与する凸記号の寸法及び断面形状に関する評価

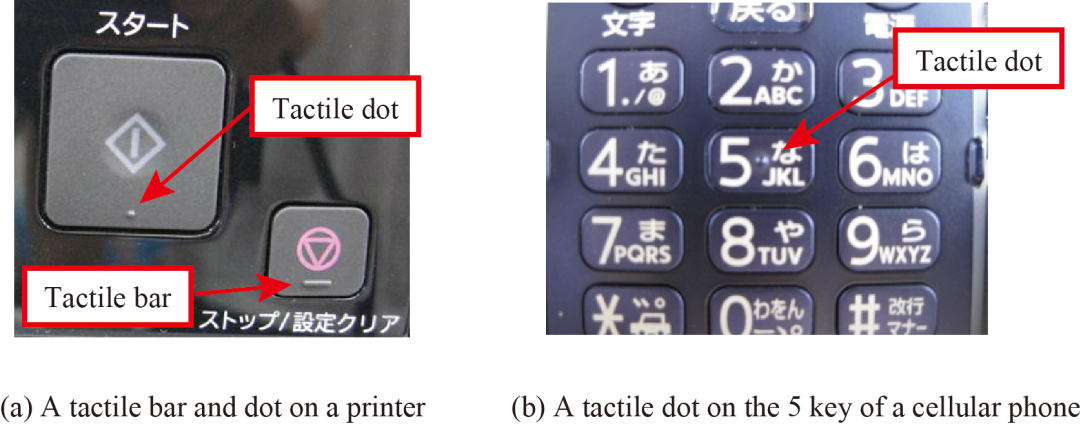

世界人口の急速な高齢化に伴い,視覚機能の低下や欠損が生じた高齢者や視覚障害者にとって,不自由なく利用できる消費生活製品の普及が国際的課題となっている.とりわけ外界の情報入手に著しい制限を抱える視覚障害者に対する配慮設計の代表例として,凸記号(凸バーと凸点)があげられる.凸記号とは,触覚上の手がかりとして製品の操作部に付す突起物であり,日本工業規格(JIS S 0011;2000),新規国際規格(ISO 24503;2011)により,種類,操作部上の付す位置,推奨寸法等が規定されている.今後,これらの規格の改訂や,国内外における関連規格の制定を考慮すると,凸記号の寸法及び断面形状と製品の操作性の関係を示す豊富な客観的データで必要である.そこで本研究では,製品の操作性向上に寄与する凸バーと凸点の寸法及び断面形状を評価することを目的とした.本研究の知見は,国内外の規格作成者が凸記号の推奨寸法の改訂を検討する際の実証データとして利用されることが期待される.また,企業の設計者が製品に凸バーと凸点を付す際の参考データとしても活用できる.また,触覚に関する基礎研究の分野で明らかとなっていた触知覚特性に関する知見が,応用場面である高齢者や視覚障害者のためのインターフェース設計に適用できることを示した点において,基礎から応用に至る触覚分野の進歩を促す研究としても,学術的に意義深い.

以下,研究テーマを詳しく述べる.

(1)凸バーと凸点の寸法及び断面形状が識別容易性に及ぼす影響に関する研究

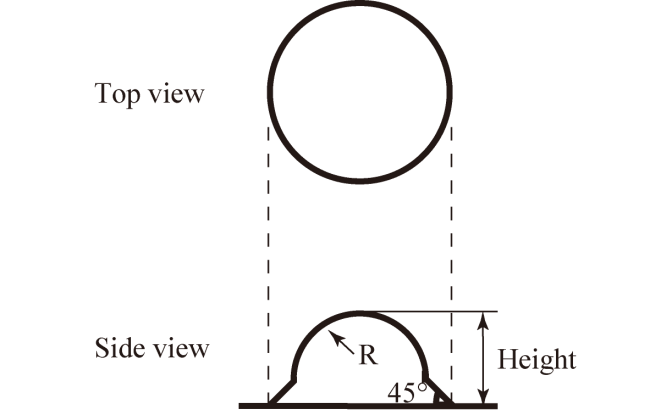

操作部の機能の識別という凸記号の役割に対して,異なる機能の操作部に付される凸バー(凸状の横バー;操作終了部に付す)と凸点(凸状の丸い点;操作開始部に付す)の寸法及び断面形状が識別容易性に及ぼす影響を評価することを目的とした.具体的には,長辺,短辺,エッジの丸み(曲率半径:R)を統制した凸バーと,直径及びエッジのRを統制した凸点を刺激として製作し,年齢及び触知経験が異なる実験参加者に対して,視覚情報を遮断した状態で,指先で形状を識別させる実験を行った.その結果,凸バーは,短辺及びエッジのR,ユーザの属性に関わらず,長辺と短辺の差が識別に支配的要因であることが明らかになった.一方,凸点は,直径が小さく,エッジのRが大きいほど,凸点と正しく識別できることが明らかとなった.年齢や触知経験に応じた識別しやすい凸バーと凸点の条件が明らかになった.

■豊田航,土井幸輝,藤本浩志,凸バーと凸点の識別容易性に関する研究, 電子情報通信学会論文誌D, Vol. J94-D, No. 4, pp. 694-701, 2011.

■豊田航,土井幸輝,藤本浩志,エッジの曲率半径が凸バーと凸点の識別容易性に及ぼす影響,人間工学,Vol. 47, No. 6, pp. 252-260, 2011.

■豊田航,土井幸輝,藤本浩志,高年齢者を対象とした凸バーと凸点のエッジの曲率半径がそれらの識別容易性に及ぼす影響の評価,日本生活支援工学会誌,Vol. 12,No.2,2012.

(2)凸点の寸法及び断面形状が携帯電話の操作性に及ぼす影響に関する研究

配列された操作部の位置情報の表示という凸記号の役割に対して,その代表例であるテンキーの位置情報を示すために凸点が付される製品として携帯電話に着目し,凸点の寸法及び断面形状が携帯電話の操作性に及ぼす影響を評価することを目的とした.具体的には,高さと先端部の尖り具合(曲率半径:R)を統制した凸点を5番キー上に付した携帯電話の操作性評価装置を作製し,年齢が異なる実験参加者に操作させる実験を行った.その結果,高さに関しては,若年者と高齢者のいずれも,先端部の曲率半径の寸法に関わらず,高さ0.1mmは操作性が向上しないことが明らかとなった.また,若年者では,高さ0.3mmにおいて相対的に早く正確に操作したが,高さ0.3mmよりも高くなるにつれ,エラー率が増加する傾向であった.一方,高齢者では,高さ0.55mm以上において,操作時間が早くエラー率が低い値で収束した.以上のことから,若年者と高齢者では,操作性向上に有効な高さの条件が異なることが明らかとなった.また,凸点の高さが同じ場合には,先端部の曲率半径が大きい条件ほど,速く正確に操作できることが明らかとなった.

■豊田航,土井幸輝,藤本浩志,凸点の高さが携帯電話の操作性に及ぼす影響に関する研究,日本機械学会論文集C編,vol. 76, no. 763, pp. 690-695, 2010.

■豊田航,齋藤健太郎,土井幸輝,藤本浩志,凸点の高さと先端部の曲率半径が携帯電話の操作性に及ぼす影響,日本機械学会論文集C編,Vol. 78, No. 794, pp.3495-3503, 2012.

触知記号・浮き出し文字の識別特性に関する研究

視覚に障害が生じると外界の空間情報の取得に著しい困難が伴うことから,触覚を活用した感覚代行による情報提示の重要性が増しており,このような情報伝達手段の一つとして,図形や文字を浮き出し加工した触知記号及び浮き出し文字が普及しつつある.これらは,点字の習得に困難を抱える高齢中途失明者でも特別な学習をすることなく指先で情報を得ることができるため,エレベータの階数表示や触知案内図における凡例等において,積極的に導入されるようになっている.一方,視覚障害者の特性が考慮されていない触知記号・浮き出し文字の濫用が懸念されたことから,規格の制定が喫緊の課題とされ,2011年に触知図形に関する日本工業規格(JIS S 0052)が制定された.しかしながら,触知記号や浮き出し文字の推奨サイズに関しては,根拠となる客観的データが必ずしも十分であるとは言えないため,これらの適切なサイズを明らかにするための基礎的研究が必要である.そこで本研究では,触知記号及び浮き出し文字のサイズが識別容易性に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした.具体的には,新たに作製した識別時間を精度良く計測可能な実験装置を用いて,視覚情報を遮断した実験参加者に対して,厳密にサイズを統制した触知記号と浮き出し文字の刺激を,指先で識別させる実験を行った.これまでの研究では,触知記号・浮き出し文字自体のサイズ・断面形状等の影響や,触知するユーザの属性に着目し,これらが識別容易性に及ぼす影響を網羅的に評価した.その結果,以下の点が明らかとなっている.(1)加齢によって触知記号(単純幾何学図形)の識別特性が悪くなること(2),触知記号の形状に関わらず,サイズが小さい場合に,エッジの明瞭性が識別容易性に及ぼすこと,(3)触知記号(単純幾何学図形)・浮き出し文字(アラビア数字,カタカナ文字,数字,アルファベット)の識別しやすいサイズの条件.

■土井幸輝,小玉千明,和田勉,藤本浩志,触知記号のサイズが識別容易性に及ぼす影響に関する研究,日本生活支援工学会誌,Vol.9,No. 1,pp.22-28,2009.

■土井幸輝,荻野愛実,和田勉,藤本浩志,加齢がスクリーン印刷による触知記号の識別特性に及ぼす影響に関する研究,ライフサポート,Vol.21,No.4,pp.25-32,2010.

■土井幸輝,和田勉,藤本浩志,触知記号のエッジの明瞭性が識別容易性に及ぼす影響,日本機械学会論文集C編,Vol.77,No.782,pp.228-237,2011.

■土井幸輝,藤本浩志,和田勉,佐川賢,伊藤納奈,触知記号・浮き出し文字の識別容易性,バイオメカニズム21, pp. 81 - 91 2012.

■土井幸輝,小林隆雅,藤本浩志,触読初心者における浮き出し文字のサイズが識別容易性に及ぼす影響,第37回感覚代行シンポジウム講演論文集,pp.37-40,2011.

■開発勇喜,豊田航,土井幸輝,藤本浩志,触読初心者におけるアルファベットの浮き出し文字のサイズが識別容易性に及ぼす影響,第38回感覚代行シンポジウム講演論文集,Vol.38.pp.39-42,2012.

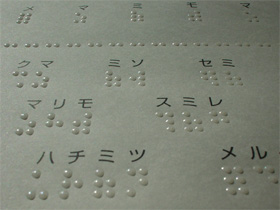

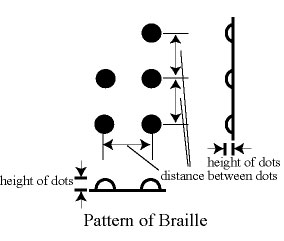

点字形状の計測と読みやすさの評価

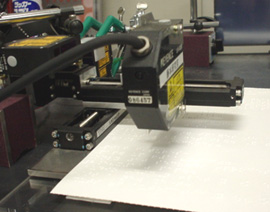

現在点字を印刷するプリンタは市販化されているが ,点字読者にとっては機種によって読みやすさに違いがあることが指摘されている.触読の際のこの違いは ,点字の凸形状にその原因があると考えられる.そこで本研究では点字の3次元形状を計測して ,点字の形状や高さ ,間隔等の特長の違いを明らかにし ,読みやすさの違いに影響を与える因子を検討することにした.金属等の硬い材料の微小形状や粗さを工業的に計測する場合には ,触針とカンチレバーによる粗さ試験器等があるが ,点字は微小な線維で構成される紙に凹凸形状が刻印されているため非接触計測が不可欠である.そこでボールねじを用いたXYテーブルを作製し ,各軸にレーザー変位計を搭載して ,3次元非接触型の形状計測装置を開発した. この計測システムを用いて ,点字表面の膨大な点のXYZ座標を計測し ,一文字分(6点)を描いたり ,各点を切り出したり ,さらにサーフェスモンデルに変換し等高線を描いた.これらの結果から ,従来『平鍋の底を伏せたような形』とされていた点字形状が ,『お椀型』 ,『台形型』 ,『三角型』といった形状に分類できることが初めてわかった. 同時にこれらのプリンタにより印刷された点字を用いて ,視覚障害者の協力を得て触読実験を行った.しかしながら各プリンタで形状・高さ・間隔といった特長がバラバラの組み合わせだったため ,各被験者の慣れや好みにより ,全体的な顕著な傾向が認められなかった.しかし低い『三角型』の点字については ,初心者は読みにくかったが逆に熟達者は読みやすいという傾向が認められた.初心者は刺激が強くないと識別が難しいが ,熟達者は逆に刺激が適度に弱い方が識別しやすいという内観報告を得た.■鴨田真理沙 ,藤本浩志;点字パターンが読みやすさに与える影響に関する研究 ,第27回感覚代行シンポジウム論文予稿集 ,59/62 (2001)

上記の問題点を踏まえ ,『形状』・『高さ』・『間隔』の3種類の因子の寄与を明らかにするには ,これらの因子を独立に組み合わせた触読サンプルを作製する必要があると判断した.そこで ,3種類の因子を全て掛け合わせた組み合わせたの金型を陰モデルととして作製し ,紙の触感に近い粘土を選んで触読サンプルを作製した.実験データを分散分析することによって ,各因子ごとに以下の傾向が明らかになった.

・点の形状・高さについては ,刺激が強い方がわかりやすい

-->皮膚の変形量や点頂のエッジによるもの

・点間隔には適切な範囲が存在する

-->点が低いときには3 .5mmでは広すぎる

・点の高さの違いは間隔よりも正答率に及ぼす影響が大きい

-->初心者にとっては高さを調節した方が効果的

■林美恵子 ,鴨田真理沙 ,藤本浩志;識別しやすい点字の形状に関する研究 ,人間工学 ,39 ,117-122(2003)

紫外線(UV)硬化性樹脂を用いたヒトの皮膚感覚に基づく識別容易性の検討

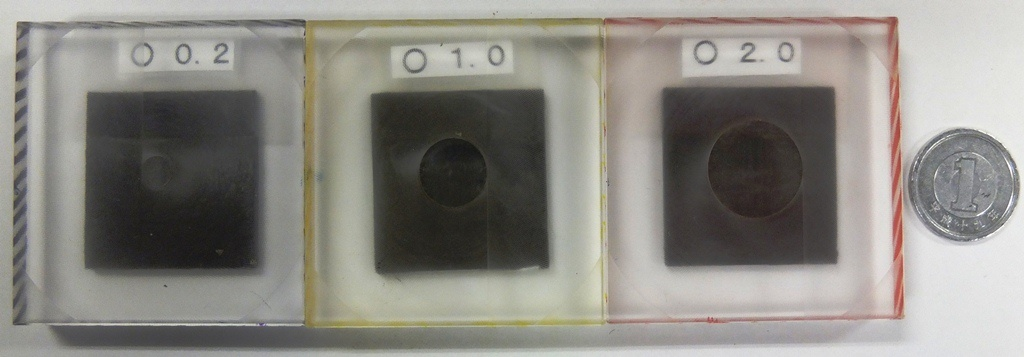

視覚障害者が文字情報を入手する最も一般的な手段は点字である.近年 ,晴眼者と視覚障害者が同じ印刷物の情報を共有できる無色透明な紫外線硬化樹脂インクを用いたスクリーン印刷技術が ,ユニバーサルデザインの観点からも注目されている.この技術を用いて墨字上に点字(以下UV点字と記す)を印刷することにより ,一般印刷物上の文字情報を視覚障害者も入手することが可能となる.そして ,スクリーン印刷の技術により ,様々な素材に印刷できるため ,券売機・階段の手摺りなどの公共施設に採用され、様々な生活汎用品レベルでも普及しつつあり ,視覚障害者のアクセシビリティ向上に寄与している.しかし ,スクリーン印刷技術が普及しているが故に ,必ずしもUV点字の高さや点間隔が識別容易性に及ぼす影響の重要性を十分に理解していない印刷業者も手がける例が増加しており ,その結果 ,読み難いUV点字の増加が問題となっている.そこで ,本研究では ,触読しやすいUV点字の点間隔・高さ(以下点字パターンと記す)を明らかにすることを目的として ,点字パターンの違いが識別容易性に与える影響を定量的に評価することにした.本研究では ,専門印刷メーカーと協力し研究室内にスクリーン印刷機を作製した.その印刷機を用いて ,様々な点間隔や高さのUV点字のテストピースを印刷する技術を確立した.そして ,確立した印刷技術を用いて実験に必要なテストピースを作製し ,点間隔や高さの違いが識別容易性に与える影響を評価する実験を行った.実験には点字触読における経験要素を排除するため ,晴眼者に参加してもらい ,さまざまな点間隔・高さの6文字(1点欠け)について ,同定課題を行った.実験の結果 ,識別しやすいUV点字パターンの関係が明らかになった.この結果は ,UV点字の読み易さの指針になり得る.

■土井幸輝 ,小田原利江 ,林美恵子 ,藤本浩志;識別しやすいUV点字パターン評価に関する研究 ,第3回福祉工学シンポジウム発表論文集 ,201/204 ,(2003)

■土井幸輝 ,小田原利江 ,林美恵子 ,藤本浩志;ナイロン布を用いたUV点字の識別容易性評価に関する研究 ,第29回感覚代行シンポジウム論文予稿集 ,47/50 (2003)

■土井幸輝 ,篠原聡子 ,藤本浩志;不織布を用いたUV点字の触読性評価に関する研究 ,第30回感覚代行シンポジウム発表論文集 ,Vol.30 ,pp.19-21 ,2004-12.

■土井幸輝 ,岩崎亜紀 ,藤本浩志;印刷素材がUV点字の触読性に及ぼす影響に関する研究 ,第46回日本人間工学学会大会講演集 ,Vol.41 ,pp.276-277 ,2005-6 .

■土井幸輝 ,篠原聡子 ,藤本浩志;UV点字触読時の不織布製指サックの着用効果の検証 ,第26回バイオメカニズム学術講演会SOBIM2005予稿集 ,pp.207-210 ,2005-10.

■Kouki Doi, Satoko Shinohara, Hiroshi Fujimoto, Improvement in Braille reading using a finger cover,Proceedings of the International for Medical and Biological Engineering,pp.75-76, 2005-6.(13th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering & Medical Physics)

■土井幸輝 ,小田原利江 ,林美恵子 ,藤本浩志;UV点字パターンの識別容易性評価に関する研究 ,日本機械学会論文集C編 ,Vol.70 ,No.699 ,pp.300-305 ,2004.

■土井幸輝 ,岩崎亜紀 ,藤本浩志;印刷素材がUV点字の触読性に及ぼす影響に関する研究 日本機械学会論文集 C 編 ,Vol.72 ,No.719 ,pp.1230-1236 ,2006.

■土井幸輝 ,小田原利江 ,林美恵子 ,藤本浩志;ナイロン布を用いたUV点字の識別容易性に関する研究 ,人間工学 ,Vol.41 ,No5 ,pp.282-288 ,2005.

■土井幸輝 ,篠原聡子 ,藤本浩志;不織布製指サックを用いたUV点字の触読性評価に関する研究 人間工学 ,Vol .42 ,No.2 ,pp.30-36,2006.

視覚障害者への情報提示を目的とした紫外線硬化樹脂による触知図に関する研究

人間は生活に必要な情報の9割を視覚により入手すると言われていることから ,視覚障害者は空間情報を入手することが困難であると言われている.その視覚障害者に対して空間情報を伝えるツールとして期待されているのが触知図である.触知図の作製法について ,UV点字同様にユニバーサルデザインの観点から注目されているのが ,透明な紫外線硬化樹脂インクを用いたスクリーン印刷技術である.しかし ,線や面パターンの識別ができないことや ,限られた線・点・面等の表現方法で複雑に表現されているので読み難いなどの問題が発生している.このような問題発生の原因として ,線・点・面等の弁別特性が分かっていないことが挙げられる.そのため ,現在触知図表記に関するJIS(日本工業規格)化が検討されている.そこで本研究室では ,視覚障害者が分かり易い触知図の製作方法を開発することを目的とし ,触知図に用いられる線・点・面の弁別特性を明らかにするために実験を行っている.今後は ,本研究を通して分り易い触知図の製作方法を示すことにより現在検討されているJIS(日本工業規格)化に貢献したいと考えている.

■和田勉,土井幸輝 ,天野真衣,片桐麻優 ,藤本浩志;触知案内図のドットパターン及びストライプパターンの粗密感覚特性に関する研究,日本機械学会論文集C編,Vol .75 ,No.751 ,pp.1041-1046,2009.

感覚知覚

ヒトの硬さ識別特性に関する研究

ヒトの皮膚感覚器はやわらかい材料に対する優れた硬さ識別特性を備えている.しかし ,その優れた硬さ識別特性はまだ明らかにされていない.そこで本研究では ,ヒトの指先の硬さ識別特性を明らかにするために ,硬さの異なる様々な粘弾性物質を刺激に用い ,その刺激の物理的な硬さの変化に対する感覚尺度を検証することを目的とした.ヒトの指先の硬さ識別特性を尺度化するには ,テストピースの硬さに統制を取り ,感覚尺度構成の実験をする必要がある.そのためには ,実験に必要なテストピースを作製しなければならない.そこで本研究では ,テストピースに微妙な硬さの違いを表現でき ,なおかつ同じ物性で硬いものからやわらかいものまで作製できる ,粘弾性の性質を示す熱可塑性樹脂を使用し ,これらの条件を満たすテストピースを作製する手順と作製したテストピースの評価方法を確立した.この確立された作製手順と評価方法を用いて ,硬いものからやわらかいものまで細かく統制されたテストピースを作製した.そして ,感覚尺度構成実験を行い ,刺激値と感覚量との関係を検証した.その結果 ,刺激値と感覚量の間に一定の相関関係があるということがわかり ,他の感覚同様 ,Stevensの法則で表すことができるということが確認できた.また ,刺激値の感覚特性を示すベキ指数の値は1 .45であることが確認できた.

■千葉亮 ,戸塚太郎 ,林美恵子 ,藤本浩志;ヒトの指先の硬さ識別特性に関する研究-ヒトの指先の硬さ感覚尺度化について-第29回感覚代行シンポジウム論文予稿集 ,19/22(2003)

■千葉亮 ,土井幸輝 ,藤本浩志 ,弾性物体を対象物としたヒトの指先の硬さ弁別特性 ,ヒューマンインタフェース学会論文誌 Vol.8 ,No.4,pp.573-578 ,2006.

形状識別能力に関する研究

ヒトは視覚に頼らなくても皮膚感覚受容器によって対象物の形状を認識することができるが ,詳細な形状識別特性は明らかになっていない.そこで ,ヒトの指先はどこまで対象物の形状を識別できるか ,その弁別閾を求めることを目的とし実験を行った.形状と一口に言っても ,平面や曲面 ,尖った頂角といった様々な特長が考えられるが ,本研究ではそれらをあるスケールに従って並べるために形状を曲率半径の逆数で指標化した.例えば極端な例として頂角のようなピン先の形状は無限大に近い大きな正の数値で表される.さらに明らかな凸面からだんだんと平面に近づくと正の値が小さくなり平面でゼロとなる.さらに負の値が大きくなるにつれて凹面のくぼみが急になる.実験では僅かずつ異なる数値の凹凸曲面(一部平面も)を準備した.心理物理学的測定法の恒常法を用いて平面と凹面凸面を持った刺激対を触ってもらい ,凹凸の差を感じるか否かを答えてもらい ,その結果から曲面の弁別閾を求めた.実験の結果から ,ヒトが平面と感じるのは ,僅かに平面よりも凹面側である傾向が認められた.これは指自体が凸面形状をしているためかとも考えられる.

■林美恵子 ,武田美鈴 ,藤本浩志;凹凸形状識別能力に関する研究 ,第29回感覚代行シンポジウム論文予稿集 ,(2003)

錯覚

・なぞり動作時の触速度比と押込み力が粗さ感覚に及ぼす影響に関する研究

ヒトの指先におけるテクスチャ感覚に関する基礎研究において,指先で接触対象物の粗さを検出する際には表面の凹凸形状の空間的な周期に影響されることが報告されている.そこで本研究では,接触面が指先のなぞり動作と同期して動作することで,指先を通過する表面の凹凸の周期を変化させ,本来の表面粗さとは異なる架空の粗さ感覚呈示手法を検討すると共に,指先の粗さ感覚特性を明らかにすることを目的とした.実験にあたり,ヒトの指先への架空の粗さ感覚を提示するための装置を作製した.具体的には,スレーブ側のガイドレールと平行に設置したリニアガイド(THK社製) の可動部に手掌部台を取付け,手掌部の位置情報をスレーブ側にフィードバックすることで,刺激面を任意の相対速度によって平行運動させることを可能とした.本実験では,この実験装置を用いて,一対比較法による心理物理実験による粗さ感覚の定量的な評価を行った.その結果,刺激の番手が大きい条件では,指先の動きと呈示刺激面の相対速度が大きいほど粗さ感覚が増加し,番手が小さい条件では指先の動きと呈示刺激面の相対速度が小さい場合に粗さ感覚が低下する傾向が見られた.この結果により,指の動きと接触面の動きの相対速度を利用して,表面の凹凸形状の空間的な周波数の変化させることで,架空の粗さ感覚を呈示出来る可能性が示された.本研究によって得られた知見はヒトの皮膚感覚特性を利用したテクスチャ感覚呈示装置の開発に寄与する基礎データとなることが期待される.

■犬塚智哉,江上達郎,土井幸輝,藤本浩志,表面凹凸の周期の違いが指先の粗さ感覚に及ぼす影響,日本人間工学会第52回大会講演集,pp.248-249, 2011.

受動触によって生起されるベルベット感の実験的検討

視覚や聴覚に続く第3の感覚器である触覚に関して,近年,触覚のディスプレイ・インタフェースの開発やVR技術への応用を意図した触覚の錯覚(触錯覚)の知覚心理学的研究がさかんになりつつある.著者らは,触錯覚の一つであるベルベットイルージョン(ベルベット感)に着目し,先行研究で難しいとされた受動触によるベルベット感の呈示の可能性を検討することにした.本研究では,受動触によりベルベット感を体感できる触覚のディスプレイ・インタフェースの開発に向けての基礎研究という位置付けで,ベルベット感の発生に影響を及ぼす各因子の条件とその発生率の関係を調べた.具体的には,ベルベット感の発生に影響を及ぼす各因子の条件をコントロール可能な受動触によるベルベット感評価装置を製作した.そして,その装置を用いて受動触によるベルベット感発生に影響を及ぼす各因子の条件を網羅的に設定し,各因子の条件でのベルベット感の発生率を実験的により調べた.その結果,各因子について受動触によりベルベット感が発生し易い因子の各条件が明らかになった.

■土井幸輝,數藤貴,藤本浩志,受動触によって生起されるベルベット感の実験的検討,バイオメカニズム20,pp.125-134,2010.

歩行

・視覚障害者誘導用ブロックが歩行に与える影響に関する研究

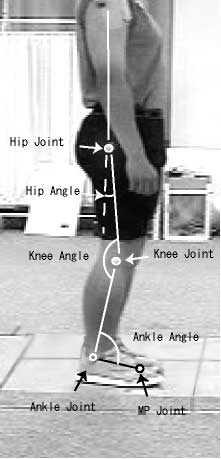

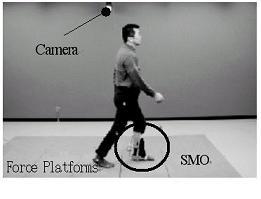

歩道などに敷設されている視覚障害者誘導用ブロック(点字ブロック)がそれを利用しない人の歩行にどのような影響を与えているかを運動学的・運動力学的手法を用いて評価している.ブロックは目の見えない人のために歩道などに敷設されているが ,それらの歩道は高齢者や怪我をした人など歩行能力の弱まった人も通行する.そのような人たちにとってブロックが負担になっていることがさまざま場所で報告されているが ,いままでその負担について定量化されたことはなかった.ブロックの負担の定量化を行うことで ,どのような影響があるのかを明らかにすることができ ,またその原因が特定できれば影響が生じないブロックの提案も可能となる.

運動学的及び運動力学的変数には最低つま先高さや下肢三関節の関節角度 ,関節モーメントといった数値を用いている.これらの変数は実験時に被験者体表に貼付した赤外線反射マーカーの位置と床反力より算出する.マーカーの位置は歩行路周囲に設置された計12台の赤外線カメラで ,床反力は左右計8台の床反力計で計測している.最低つま先高さはMP関節上に貼付したマーカーの遊脚期の最低値である.この値がもし進路上の障害物の高さより低ければ躓く原因となる重要な指標となる.またもしブロックが敷設されているときにつま先の高さが高くなるとすれば ,それだけ余計な負担がかかっているということが推測できる.つま先の高さに変化が生じるということは関節角度にも変化が生じているということである.それがどの関節なのかを特定することによって負担のかかっている部位を推測することができる.関節角度に変化を生じさせるためには関節モーメントを生じさせる必要がある.この関節モーメントによってどのくらいの大きさの負担がその部位にかかっているのかを推測することができる.

これらの変数はあくまで一例であり ,このほかにも重心位置の動揺や床反力作用点の変化 ,歩幅 ,歩角 ,歩調なども必要に応じて利用することができる.

■小林吉之 ,高嶋孝倫 ,林美恵子 ,藤本浩志;視覚障害者誘導用ブロックが晴眼者の歩行に与える影響に関する研究 ,日本機械学会論文集C編 ,69-681 ,86/92(2003)

■Yoshiyuki KOBAYASHI, Takamichi TAKASHIMA, Mieko HAYASHI, Hiroshi FUJIMOTO; Effect of Tactile Ground Surface Indicators to the Gait of People with Normal Vision, IEA2003, Seoul(2003)

■Yoshiyuki KOBAYASHI, Takamichi TAKASHIMA, Mieko HAYASHI, Hiroshi FUJIMOTO; Gait analysis of people walking on tactile ground surface indicators. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 53-9, 13(1): (2005 Mar)

■Effect of Tactile Ground Surface Indicators to the Gait of Elderly with Normal Vision, ISPGR2005 Marseille, France, 5/29/2005-6/2/2005.

■小林吉之 ,嶺也守寛 ,高嶋孝倫 ,藤本浩志;視覚障害者誘導用ブロックが高齢晴眼者の歩行に与える影響に関する研究 ,日本機械学会論文集C 編 ,72-720, 234/239 (2006)

・障害物を跨いで越える際の歩容に関する研究

水平ではない障害物が跨ぎ越え動作に与える影響を評価するため ,若年成人被験者に高さの異なる水平な障害物と角度の異なる前額面上で傾いた障害物を跨いで越えさせ ,その際の歩容を3次元動態計測装置VICON-512を用いて計測した. 計測したデータより外側及び内側MP関節に貼付したそれぞれのマーカから障害物までの距離をそれぞれ外側つま先クリアランス ,内側つま先クリアランスと定義し ,水平な障害物及び前額面上で傾いた障害物間で比較を行った.その結果 ,高さの異なる水平な障害物間では外側内側共につま先クリアランスに有意な差が認められなかった.一方前額面上で傾いた障害物を跨いで越えた際には外側つま先クリアランスが有意に減少した. これらのことからヒトが前額面上で傾いた障害物を跨いで越える際には ,水平な障害物を跨いで越えるときほど余裕を持ってつま先を持ち上げておらず ,障害物につまずく可能性が増加していることが示唆された.

■Yoshiyuki Kobayashi, Yasuhiro Mine, Hiroshi Fujimoto; Gait Analysis while Stepping Over Tilted Obstacles, Gait and Posture, s116, 21(s1), (2001)

■Best student poster award at the XVIIth Conference of the ISPGR, Marseille, France (06/2005)

■小林吉之 ,嶺也守寛 ,藤本浩志;傾いた障害物を跨いで越える際の歩容に関する研究 ,バイオメカニズム学会誌 ,30-2 ,85/92(2006)

■小林吉之 ,嶺也守寛 ,藤本浩志;ヒト足部の身体位置覚に関する研究 ,日本機械学会論文集C編 ,73-725 ,274-279 (2007)

・床材による歩行誘導に関する研究

視覚障害者誘導用ブロック(以下,誘導ブロック)は,視覚障害者の円滑な単独歩行を支援する重要な役割を果たしている.しかし必要としない人,特に晴眼高齢者や車椅子利用者にとってはその突起が逆にバリアになっていることも指摘されている.したがって,誘導ブロックを必要としない人にとっては問題が少なく,視覚障害者にとってはより安全な誘導方法の開発が必要である.このような現状の中,近年では感触の異なる床仕上げ材を用い,安全に歩行できる箇所を提示するという試みが複数の施設において実装されている.基本的な差の提示方法として,摩擦や弾性の異なる床仕上げ材を用いる方法があり,いくつかの医療機関等でも既に試行されている.しかし歩行中にどの程度正確に識別できるかという定量的な評価は示されていなかった.

そこで本研究室では,歩行中における摩擦及び弾性の異なる床仕上げ材の識別容易性を客観的・定量的に評価した.この研究により誘導ブロックのような凹凸がないときでも,摩擦差や弾性差という感触の異なる床仕上げ材を用いることで視覚障害者に歩行空間を提示できる可能性が示唆された.

■Yoshiyuki KOBAYASHI, Rei OSAKA, Toshiaki HARA, Hiroshi FUJIMOTO; How Accurately People Can Discriminate the Differences of Floor Materials with Various Elasticities, IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. , 16, 1, 99-105, (2008)

■原利明,小林吉之,蔵重由貴子,藤本浩志;摩擦の異なる床仕上げ材間の識別容易性に関する研究,機械学会論文集,C編, 75-754, 1705/1711, (2009)

■原利明,小林吉之,塩手大介,藤本浩志;感触の異なる床仕上げ材による視覚障碍者歩行誘導設備の基礎的検討,リハビリテーション・エンジニアリング, 27-1, 31-37, (2012)

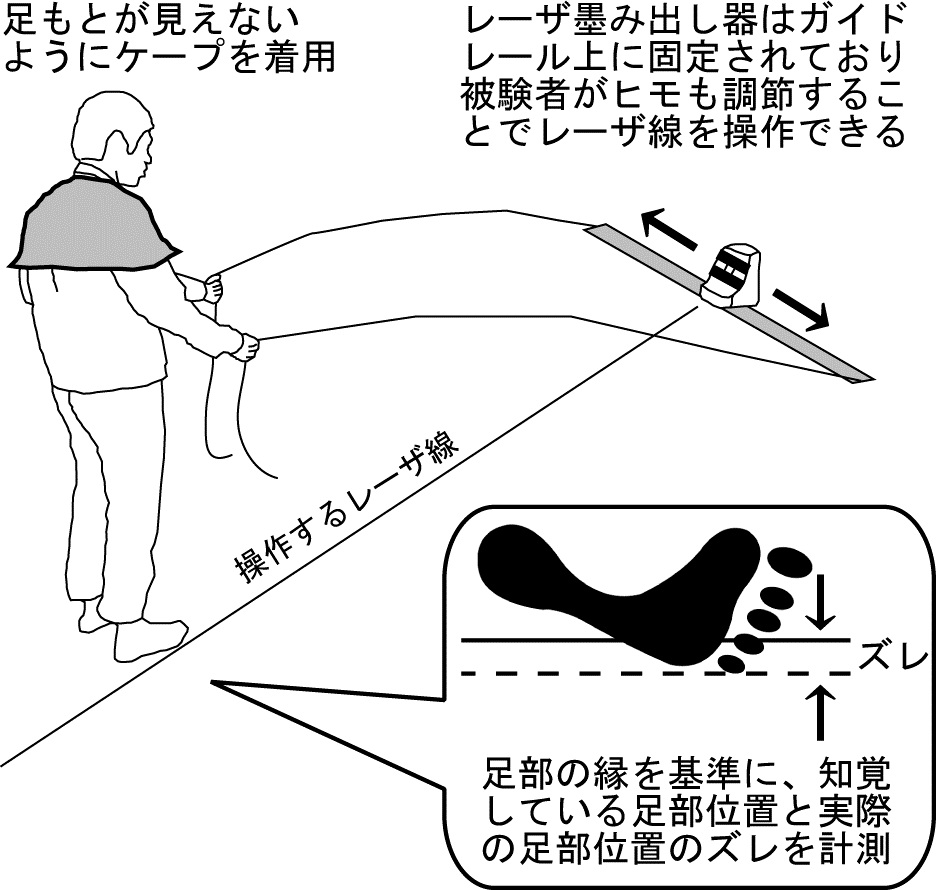

・足部位置感覚に関する研究

転倒する主な要因はつまずきであることが報告されており,つまずきを経験した人は「思った位置に足が持ち上がっていなかったときにつまずいた」と主観的に述べる場合が多い.そこで本研究室では「ヒトが知覚している足部位置と実際の足部位置のズレ」に着目して研究を行っている.足部位置感覚を前後方向・内外方向・鉛直方向の3方向に分け,それぞれの方向成分に対して実際の足部位置と知覚する足部位置がどのくらいズレているか評価を行ってきた.その結果,高齢者・若年者ともに知覚する足部と実際の足部の位置には,内外方向と鉛直方向にズレが存在することが明らかとなった.具体的には,知覚する足部の位置は実際の足部の位置よりも,内外方向では内側に,鉛直方向では上方にズレていた.このことから,日常で起こる「思った位置に足が持ち上がっていなかったときにつまずいた」という事例は,知覚される足部位置が内外・鉛直方向のズレが関わっている可能性が示唆された.

■小林吉之,嶺也守寛,藤本浩志;ヒト足部の身体位置覚に関する研究,日本機械学会論文集C, Vol.73, No.725, 274-279, (2007)

■Yoshiyuki Kobayashi, Hiroshi Fujimoto, Kimitaka Nakazawa, Masami Akai; Foot Position Tends to Be Sensed as More Medial Than the Actual Foot Position, Journal of Motor Behavior, 41(5), 437-43, (2009)

■長尾 裕太,小林吉之,藤本浩志;人が知覚している足部位置と実際の足部位置との誤差の特性,日本機械学会論文集C, Vol.77, No.783, 4181-4188, (2011)

■小林吉之,高橋健,長尾裕太,藤本浩志;人が知覚しているつま先の高さと実際のつま先の高さとの誤差,バイオメカニズム学会誌(印刷中)

・歩行中のヒトの足部に着目した力学モデル解析とその応用に関する研究

近年足部に疾患をもつ人たちが増えている.これは加齢による足部の弱化が原因とされているが ,人の足部の構造は未だ謎にみちている.そこで本研究では人の歩行中のアーチ支持構造の力学的解明を目的とする.この研究により装具の評価法が確立できれば広義に足部障害者への貢献となり ,また義足足部や二足歩行ロボットの足部など人の足部に取り変わる構造物の設計指針となる.

■高嶋孝倫 ,肥沼武司 ,藤本浩志 ,他;矢状面における歩行中の足部内側アーチ形状変化 ,日本機械学会論文集C編 ,67-663 ,143/148 (2001)

■高嶋孝倫 ,藤本浩志 ,高西淳夫;歩行中のヒト足部におけるアーチ支持力 ミ力学モデルを用いた逆動力学解析- ,日本機械学会論文集C編 ,68-672 ,209/214(2002)

■高嶋孝倫 ,藤本浩志 ,高西淳夫;単純化された足部モデルによる足アーチの粘弾性解析 ,日本機械学会論文集C編, 69-685 ,173/178 (2003)

■高嶋孝倫 ,藤本浩志 ,高西淳夫;路骨下関節・路腿関節・MP関節・アーチを有するモデル解析 ,日本機械学会論文集C編 ,(掲載決定) (2003)

・歩行障害における下肢装具最適化に関する研究

下肢装具は脳卒中等の原因によって引起される病的歩行の矯正又は歩行機能の補助として使用され歩行の安定化を図ることを目的としている。本研究ではこの下肢装具に焦点を当て、歩行時に起こる装具の破壊に至るプロセスを静的、動的状態など多方向から解析し、より適切な装具製作指針を示し、定量的・客観的な評価によって、形状・材質を含めた設計の妥当性やその効果の有効性を示すこと目的としている。

■嶺也守寛 ,小林吉之 ,高嶋孝倫 ,藤本浩志;計測用装具を用いた痙性麻痺の歩容解析に関する研究,機械学会論文集C編 ,72-22, 3280/3285(2006)

■嶺也守寛 ,高嶋孝倫 ,藤本浩志;非線形有限要素解析による短下肢装具設計過程での可撓性評価手法 ,ライフサポート学会誌 ,19-1, 17/22, (2006)

運動解析

・介助動作時の下肢関節のモーメント解析

本研究では ,介助動作中の下肢関節に作用する負担を定量化するために ,起立着座介助動作の下肢関節逆動力学解析を行った.起立動作としては ,介助者の腰に過度の負荷がかかるのを防ぐため ,双方の両膝を合わせシーソーの原理で相手の腰を持ち上げるようにする動作が推奨されている.その際 ,要介助者の下肢関節の負担は ,起立時には膝関節 ,着座時には股関節が大きくなることが認められた.将来 ,介助方法の指導 ,また介助支援ロボット等の開発研究の際 ,機構や制御アルゴリズムの設計指針となることが期待される.

■藤本浩志 ,木塚朝博 ,横地義照 ,他:介助下における起立着座動作の下肢関節逆動力学解析 ,日本機械学会論文集C編 ,66-650 ,128/134 (2000)

・着座起立動作時に手をつくことによる影響に関する研究

下肢の筋力が衰えると ,手を大腿部について起立動作を行うことが多い.その場合膝関節から上方では ,大腿部・体幹部・上肢が閉じたリンクを構成するため ,関節点の位置情報からでは股関節モーメントを逆問題として解けなくなる.そこで本研究では ,床反力と併せて ,手をつくことにより大腿部へ作用する力ベクトルを計測することで ,下肢関節モーメントの解析を行った.その結果 ,起立動作中に大腿部に手をつくことで ,上体の前傾動作の制御が可能となり ,特に水平方向への移動の安定性が保たれ ,上体を前方移動するための下肢による協調作業が軽減された.さらに膝関節最大モーメントの減少により ,動作時の膝関節負担が低減されたことを確認した.

■横地義照 ,藤本浩志 ,木塚朝博 ,他;大腿部に手をついて行う起立動作の解析 ,人間工学 ,38-1 ,54/62(2002)

■Yoshiteru Yokoji, Hiroshi Fujimoto, Tomohiro Kiduka and Takashi Yokoi; An Analysis of Upper Limbs Assisted Stand-up Motion, Proceedings of the Int. Society of Biomechanics XVIII th Congress(2001)

・自転車ペダリング運動の解析

自転車ペダリング運動は ,競技で好成績をあげるトップパフォーマンスの評価と ,フィットネスでの健康体力づくりとの両面から興味深い運動である.前者の観点からは ,個々の選手がどのように各関節にモーメントを発揮してペダリング運動をしているかがわかり ,エキスパートのパターンと比較を行ったりすることで競技力の向上に資する結果が得られる.

他方後者の観点からは ,適切な運動負荷が各関節に作用しているかを検証することは適切な運動を処方する上でも不可欠であり ,またポジショニングの違いにより関節の負荷がどう変化するかも日常生活で使用する自転車のサドル高等の設定を行う上で重要な知見を与えてくれる.

本研究では ,市販の自転車エルゴメータのペダル軸部分にペダル踏力ベクトルを計測できる力センサを組み込んだ計測システムを新たに開発し ,様々な条件下で実験を行った.

その結果 ,競技者と非競技者との関節の寄与の違いが明らかになった.またサドルを低くしてしまうと各関節の運動中の関節角度可動域が変化し ,特に膝関節においてはその結果大腿骨と頸骨との接触圧や膝蓋骨と大腿骨との接触力が共に増大する事が示され ,関節に障害を来す危険性が指摘された.

■星川秀利 ,玉木啓一 ,藤本浩志 ,他:ペダリング運動時の下肢関節トルクにおけるサイクリストと非サイクリストの比較 ,体力科学 ,48-5 ,547/558 (1999)

■星川秀利 ,藤本浩志;サドル高の低下がペダリング運動中の膝関節に及ぼす影響 ,日本機械学会論文集C編 ,69-680 ,244/249 (2003)

入力デバイス

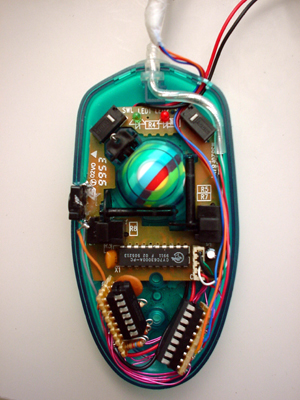

・感度可変マウスに関する開発研究

情報化社会の進展に伴い情報処理機器の使用は日常生活においても必要不可欠となりつつある.そのため情報処理機器のアクセシビリティを向上すること ,情報処理機器を障害者・高齢者を含めて誰もが容易に利用できるようにすることは ,重要な課題とされている.近年のアプリケーションソフトの多機能化に伴い ,GUI上に大小様々なターゲットボタンを配置されている.それらをマウスに代表されるポインティングデバイスで操作する際に ,特に小さいターゲットをポインティングする場合には困難が伴う.とりわけ上肢に震え等の傷害がある場合や ,健常者であっても機内や車中といった振動環境下ではポインタがボタンの枠内に留まりにくく ,誤って周りのボタンをクリックする危険性が増しストレスを感じることが多い.

そこで本研究では ,情報処理機器の操作性の向上を目的として ,様々な状況に合わせて操作特性を変化させることができるポインティングデバイスの一例として必要なときに感度を下げることができるマウスの開発を行った.既存のマウスにワンチップマイコンを埋め込んで ,本体横にあるスイッチを押すことでポインタの速度が減少する.ポインタがターゲット近傍に達した段階でこの機能を利用することで ,通常のマウスと比較して小さいターゲットでも無理なくポインティングが出来ることが確認できた.

・片手のみの操作による入力デバイスに関する研究

情報へのアクセスに対する要求の高まりに伴い ,携帯型情報機器の普及・進歩が著しい.情報機器はモバイルを志向した小型化が進んでいるが ,入力インターフェースに関しては操作性が重要な因子である.そこで本研究では ,小型化と操作性との両立をめざし ,少ないキーで文字情報を入力するデバイス開発のための基礎データとして ,片手の5本指で操作するデバイスを試作し ,有効性や問題点を評価した.5本の指のon-offの組み合わせで文字を入力する方法を想定し ,手のひらで握る形状の樹脂に接触センサを取り付けた実験用プロトタイプを試作した.これを用いてあらゆる組み合わせのスイッチ操作の実験を行った結果 ,親指と人差し指は独立して信頼性高く操作できるが ,中指・薬指・小指の3本は特定の組み合わせの場合には操作が困難なことが応答時間の結果から明らかになった.ただしアルファベットを入力する際に最低限必要な26パターンはこの特定の組み合わせを使わなくても実現できることがわかり ,本方式の可能性を示すことができた.

この方式により ,片麻痺の障害がある場合でもキー入力が可能となり ,併せて健常者でも片方の手がふさがっている場合にでも片手で携行し操作できるため ,ユニバーサルデザインの一例ともいえる.

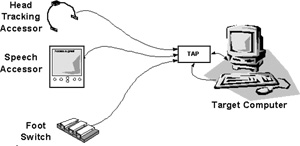

・TAS(Total Access System)のコンセプトを用いた障害者のための汎用スイッチ変換器の開発

上肢運動機能障害者のコンピュータ操作を支援するために米国のスタンフォード大学でTAS(Total Access System)が開発された(左上図参照).TASでは現在一般的な入力デバイスであるキーボードとマウスからの信号ラインに ,別の代替入力デバイス(Accessorと呼ぶ)で生成した同様の信号をTAP(Total Access Port)を介して割り込ませることで ,代替入力デバイスからの操作信号でコンピュータ操作が可能となる.Accessorとして ,たとえば頭部の傾き角を検出する装置や音声認識装置を用いることで ,それぞれマウスの代わりにポインタ位置を操作したり ,キーボードの代わりにキー入力が可能となり ,頸椎損傷のように上肢の運動機能障害があってもコンピュータを操作することできる.本研究では ,このコンセプトを用いて一般の家庭電化製品の操作に応用し ,家電機器操作を支援するIR(赤外線)リモコンアクセッサシステムを開発した.日常生活において各種リモコンスイッチを操作する機会は多いが ,これらは必ずしも障害を持った人々を考慮した作りにはなっていない.社会の高齢化に伴って様々な障害を持つ人の増加が予想されるが ,あらゆる人々が家電にアクセスできる環境を作り ,自立した生活を支援するために ,リモコンの設計は普及している一部のスイッチに限定するのではなく ,身体諸機能に併せて様々なスイッチが選択できる構成になっていることが望ましい.本研究ではそのための汎用スイッチ変換器の開発を目的とした.単に押しボタンスイッチに限定されることなく ,呼気スイッチや瞬きスイッチといった1bitのon-off信号を取り出せるスイッチなら何でも身体残存機能に併せて個々のユーザーの特徴に適したスイッチを利用できる.それらを押す回数や頻度等の組み合わせパターンをワンチップマイコンによって識別し ,一般的なプロトコルに変換する機能を持つスイッチ操作式アクセッサーを開発し ,単純なon-offスイッチの信号だけで ,ビデオやテレビといった一般家電の操作が実現できた.

・足で操作するマウスの開発

現在多くの人々にとって最も身近でかつ有用な情報機器はパソコンである.そこでパソコンの1つの入力デバイスであるマウスに着目し ,両足の動きで操作できるフットマウスを開発することを目的とした.片足でカーソルの移動 ,他方の足でクリック操作を行う機構とし ,カーソル移動のための適切な情報や ,クリックボタンの適切な弾性係数等の検討を行い ,ユーザビリティーの高い入力装置の開発した.

ポインタの位置制御とクリックボタンの操作を左右の足で分けたことで ,クリック時にポインタの位置がずれる問題が解決できた.

このようなマウスを用いることで ,上肢の運動機能を失った障害者だけでなく ,健常者でも特にキーボード入力の頻度が高いプログラマーにとってはホームポジションから手を離さずマウス操作が可能となる.また短期の検査入院等のためにベッドレスト状態を強いられる人が ,ビデオゲーム等のジョイスティック代わりに使用することで ,運動機能のリハビリテーション機器としての効果も期待できる.

・痙性によるふるえ(振戦)の運動特性の研究

ふるえなどの不随意運動がある場合における操作情報検出の可能性を検討する. 障害者・高齢者の中には不随意運動のある人たちがいる.症状によっては ,キーボードや操作パネルなどたくさん並んだボタンから選択的にあるボタンを押すなどの細かな動作が困難で誤操作をしてしまうといった問題がある.しかし不随意運動があっても ,意志を反映した信号が識別できればOn-Off情報を抽出できることになる.そこで本研究では ,小型軽量(21×12×5mm, 4g)の3軸加速度計をスポーツ用サポータを用いて手首に取り付け ,振戦を計測してその振動の周波数特性等を明らかにし ,さらにそのような状況下で上肢の筋を随意的に緊張させたり収縮させた際の振動を計測した.その結果 ,不随意運動中があっても随意収縮させたタイミングが識別でき ,On-Off操作信号として用いることができることを確認した.また加速度計は傾斜角度センサとして用いることができるため ,上腕の回旋をはじめ身体各部位の姿勢による情報入力にも応用可能である.

・タッチパネルの操作性評価に関する研究

タッチパネルは,スマートフォンやPMPなどの携帯端末,タブレットPC,ATM,駅の券売機,製造現場のFAモニタ,車載モニタ,電子黒板,デジタル教科書,医療モニタ,POSレジスタなど,多岐の分野にわたって様々なデバイスに搭載されており,我々の生活になくてはならない入力インタフェースとして位置付けられている.こうしたタッチパネルの需要は今後もますます増加していくとの予想がなされており,関連技術の開発研究などが盛んに行われている.しかし一方で,ユーザインタフェースとしてのタッチパネルについて,その操作性に関する課題も指摘されている.それは,タッチパネルのハードウェア及びソフトウェアのデザイナーが設計の際に参考とすべき人の操作特性に関する基礎的知見が不十分であるが故に,ユーザに対して設計上の配慮が十分になされていないデザインが多く存在するといった問題である.そこで本研究では,タッチパネルの操作性向上に向けて,人の操作特性に関する基礎的知見を得ることを目的とした.

本研究で得られた知見が,タッチパネルのハードウェア及びソフトウェアの設計に関わるデザイナーに活用され,人の操作特性に配慮したデザインが施されることで,タッチパネルの操作性向上に繋がることを期待したい.

以下では,各テーマに関する内容を簡潔に述べる.

(1)タッチパネルタブレット端末におけるディスプレイの表面特性が操作性に及ぼす影響

本研究では,デジタル教科書・教材などへの搭載によって教育分野での活用が注目を浴びているタブレット端末において,ディスプレイの表面性状による指先の滑り易さと操作性の関係を明らかにすることを目的とした.具体的には,まず指先の滑り易さが異なるディスプレイ表面を再現するため,定量的に指先の滑り易さが異なるディスプレイ保護フィルムの選定を行った.そして,選定したフィルムを用いてタッチパネルタブレット端末の操作性評価実験を実施し,ディスプレイの表面特性と操作性の関係を評価した.

その結果,フィルム表面の算術平均粗さが大きいほど動摩擦係数は小さくなり,反射防止性能をもつアンチグレアフィルムの動摩擦係数は,耐擦傷性能をもつハードコートフィルムのおよそ3分の1であることがわかった.さらに,曲線をトレースする操作では適切な範囲の摩擦抵抗を表面に施すことによって操作の正確性が向上し,斜線や直線をトレースする操作や指先の止め・方向転換を伴う操作では表面の摩擦抵抗を大きくすることで操作の正確性は向上することが明らかになった.

■ 西村崇宏,土井幸輝,藤本浩志,タッチパネルタブレット端末におけるディスプレイの表面特性が操作性に及ぼす影響,

日本感性工学会論文誌,Vol.12, No.3, pp.431-439, 2013.

(2)タッチパネル携帯端末の操作方法がポインティング特性に及ぼす影響

本研究では,搭載デバイス別の市場で最も大きなシェアを占める携帯端末において,操作性の良いGUIを設計するために必要となる,人のポインティング特性に関する基礎的知見を得ることを目的とした.さらに,得られたポインティング特性の知見に基づき,タッチ感知領域の設計手法に関して基礎的検討を行った.

その結果,片手操作と両手操作の双方におけるポインティング特性を明らかにすることができた.さらに,評価実験によって得られたポインティング位置の分布が楕円によって近似的に表されることを示した.これにより,特定の方向にポインティング位置の分布が偏るような特徴をもつターゲットに対しては,楕円によるタッチ感知領域によって,正方形による単純なタッチ感知領域よりも効率的にポインティングを検出できる可能性が示唆された.

■ 西村崇宏,土井幸輝,藤本浩志,タッチパネル携帯端末の操作方法がポインティング特性に及ぼす影響,

バイオメカニズム,Vol.22, pp.119-128, 2014